El sol de agosto, implacable, ya golpeaba con fuerza en el asfalto de Cantabria.

Un calor denso, de esos que no dan tregua ni por la mañana, se cernía sobre la carretera.

Hoy, Javier y Lucía emprendían unas merecidas mini vacaciones, una ruta estival a lomos de la Vulcan. Pero el viaje, antes de empezar, ya parecía estar bajo un extraño presagio.

Apenas a 300 metros de la casa de Lucía, un repentino tirón en la maneta del gas confirmó lo que el motor ya advertía. El cable del acelerador se había partido. El rugido melódico de la Vulcan se convirtió en un murmullo impotente. Con la carretera desierta, el calor y la frustración, Javier se dio cuenta de que algo más que un simple cable se había roto. La avería, inexplicablemente, se había producido a escasos metros de su destino inmediato. ¿Pura casualidad o un aviso?

Una llamada de teléfono alertó a Lucía del problema.

Al llegar, intentaron realizar un arreglo rápido en ese mismo lugar. Al final, Javier se vio forzado a avanzar a ritmo de caracol, en primera marcha, bajo un sol abrasador hasta el garaje de Lucía. La imagen era tan desoladora como el calor que les rodeaba.

«El cable del acelerador», dijo Javier, señalando la maneta. «Se ha partido. Justo aquí, menos mal que ha pasado al lado de tu casa. Si nos llega a pasar en el viaje… «.

Una vez en el garaje de Lucía, la pareja se puso manos a la obra.

Desmontaron la piña derecha, siguieron el cable hasta el mecanismo bajo el depósito. Lo desmontaron y, con la destreza que les daba la experiencia, lograron reparar el desaguisado con las herramientas que tenían a mano.

El calor, sin embargo, era un enemigo silencioso. La moto, el suelo, el aire… todo quemaba. El esfuerzo les hizo sudar hasta la última gota. Como siempre, en la operación perdieron algún tornillo que lograron encontrar por el suelo del garaje.

Tres horas más tarde de lo previsto, finalmente estaban listos para salir.

Con el equipaje en las maletas y las cazadoras bien sujetas en las parrillas, emprendieron la marcha. La temperatura en la carretera superaba los 40 grados. El aire era abrasador y la deshidratación una amenaza constante. Tuvieron que parar varias veces solo para tomar un respiro y un trago de agua.

El camino, largo y agotador, los llevó a la enigmática y deslumbrante tierra de Albarracín.

Llegaron sin más contratiempos, pero el destino les tenía reservada otra prueba. Con el calor y el cansancio, buscaron un lugar para cenar.

Pasaron por varios restaurantes, pero todos, con una amabilidad sospechosa, les daban la misma excusa: “lo sentimos, estamos completos o todo está reservado”, a pesar de que casi todas las mesas estaban vacías. La frustración volvía a asomar la cabeza.

El misterio de la avería parecía haberse extendido a la noche. Unos bocadillos y unas botellas de agua de una máquina expendedora les sirvió de avituallamiento.

Cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, descubrieron un lugar idílico: una terraza con mesas bajo unas parras, junto al cauce de un viejo molino. Allí, la gente era amable y la cerveza, bien fría. Degustaron productos locales: salchichón, longaniza… y se sintieron por fin en paz. El ambiente era tan especial y la gente tan maja, que los pequeños contratiempos del día se desvanecieron.

A la mañana siguiente, un paseo por las estrechas calles de Albarracín, esa impresionante localidad amurallada que parecía desafiar al tiempo. La caminata les sirvió para intentar entender la forma de vida del entorno, disfrutando de cada rincón.

«¿Sabes por qué este lugar es tan especial, Lucía?», preguntó Javier mientras caminaban por una de las sinuosas callejuelas.

Lucía se encogió de hombros, asombrada por la belleza del lugar. «Por su arquitectura… su historia…»

«Y por el nombre, que no es español», interrumpió Javier con una sonrisa. «Su origen es árabe. En el siglo XI, un linaje bereber llamado los Banu Razin se refugió aquí y, aprovechando que el lugar era una fortaleza natural inexpugnable, fundaron un pequeño reino, una ‘taifa’. Eran los ‘Hijos de Razin’, y de ahí viene el nombre: Albarracín.»

Lucía escuchaba fascinada.

«Pero aquí viene lo más alucinante», continuó Javier. «Años después, un noble navarro, Pedro Ruiz de Azagra, llegó a un acuerdo. El lugar no se unió ni a Aragón ni a Castilla, se mantuvo como un señorío independiente durante más de 150 años. Era su propio reino, con sus propias leyes, desafiando a las grandes coronas.»

La historia resonaba en los viejos muros de piedra.

«Esta increíble independencia es la razón por la que el pueblo es como es hoy», concluyó Javier. «Sus calles estrechas y laberínticas, sus casas de color rojizo y esa muralla que trepa por las rocas son el testigo de su historia. Son las cicatrices de su resistencia. Finalmente, a finales del siglo XIII, el rey de Aragón se cansó de tener un reino diminuto y rebelde en su patio trasero. La guerra llegó y Albarracín se unió a la Corona de Aragón.»

La avería del cable, el calor, los restaurantes vacíos… todo había sido un camino de obstáculos que, al final, los había llevado a un lugar inesperado y perfecto, un lugar con una historia tan épica como su propia aventura.

«El misterio de la avería parece un presagio», comentó Lucía, pensando en voz alta. «¿Crees que los ‘otros’ nos guiaron hasta aquí?»

Javier sonrió. «Quizás. O tal vez nos hicieron pasar un mal rato para que apreciáramos aún más la recompensa.»

Con el sol de la mañana sobre sus cabezas, continuaron su paseo, sintiendo que habían descubierto no solo un hermoso pueblo, sino también el eco de una historia que el destino quiso que conocieran.

Con la magia de Albarracín aún en sus mentes, Javier y Lucía emprendieron de nuevo la marcha. Antes de partir, hicieron una parada obligada en una pequeña tienda cerca de la Plaza Mayor.

El interior era un festival de colores, con lámparas árabes y artesanía que Lucía adoraba. Siempre compraban imanes para la nevera de los lugares pintorescos que visitaban en moto, una tradición que convertía su cocina en un mapa de aventuras.

Con los imanes ya guardados en las maletas, el próximo objetivo era Valencia. Pero antes, Javier tenía un plan: quería desviar la ruta para hacer un tramo de la famosa «Ruta del Silencio», un camino que se había labrado una reputación mística entre los moteros. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes.

Apenas se desviaron de la carretera principal, el cielo se rompió. Una tormenta imprevista, de esas que caen a plomo, los empapó de arriba abajo en cuestión de segundos. El calor abrasador de la mañana se convirtió en un frío inesperado, empapando cada prenda.

Lograron llegar a una Venta que marcaba el inicio de la Ruta del Silencio. La lluvia era tan intensa que decidieron refugiarse y comer allí, esperando a que amainara. Mientras degustaban los platos típicos de la zona, la inquietud de Lucía se disipó cuando Javier se inclinó sobre la mesa y le susurró al oído el destino final del viaje.

«¿Recuerdas que mañana es el cumpleaños de mi tío Carlos?», le preguntó Javier. Lucía asintió, curiosa. «Pues vamos a darle una sorpresa. El ferry que vamos a tomar nos lleva a Ibiza. El viaje es un poco relámpago, porque tenemos que coger el ferry de vuelta pasado mañana. Estaremos en la isla algo más de 24 horas, pero la sorpresa vale la pena».

La lluvia no cesaba. Con la hora límite acercándose y la tormenta sin dar tregua, Javier tomó la difícil decisión. «La Ruta del Silencio tendrá que esperar», dijo con resignación. «Tenemos que llegar a Valencia».

Abandonaron el inicio de la ruta, con la sensación de que habían dejado un pedazo de aventura sin completar. Mientras se acercaban a la costa, el cielo se despejó.

El aire cálido del verano se convirtió en un gigantesco secador de pelo. En poco tiempo, sus ropas, antes empapadas, estaban casi secas. La temperatura era deliciosa y les recordó el lado bueno del calor estival.

Mientras conducían, una punzada de melancolía se apoderó de Javier. La «Ruta del Silencio», un tramo de 63 kilómetros en las sierras de Teruel, era famosa por sus curvas infinitas y sus espectaculares vistas. Se dice que su nombre se debe al profundo silencio que envuelve el paisaje, un lugar donde el único sonido es el viento y el rugido de tu motor. Era una carretera que te adentraba en un entorno casi despoblado, un homenaje a la paz y la tranquilidad del entorno rural, y se les había escapado por culpa de la lluvia. Era una oportunidad perdida, al menos por ahora.

Llegaron a Valencia con tiempo suficiente. El GPS los guió hasta el puerto, un laberinto de muelles y barcos gigantescos. Sin embargo, encontrar las oficinas de la naviera para validar sus billetes se convirtió en un nuevo desafío.

Perdidos por las instalaciones portuarias, dieron varias vueltas hasta que, por fin, encontraron el lugar correcto.

Con los billetes en sus manos, un simple bocadillo de la cafetería del puerto, junto a la moto mientras esperaban en la fila de vehículos para el embarque, fue su cena, un humilde pero reconfortante final para un día de tantos altibajos.

Por fin, el gran momento llegó. Embarcaron en el ferry, dejando la Vulcan a buen recaudo en la bodega. Subieron a cubierta, y mientras se acomodaron en las hamacas junto a la piscina del barco. La temperatura de la noche era perfecta y la brisa marina les acariciaba la cara. El cielo, despejado, estaba salpicado de estrellas.

La moto, la avería, los restaurantes vacíos, la tormenta inesperada, las vueltas en el puerto… la serie de obstáculos parecía estar llegando a su fin. Los misteriosos desvíos, la fuerza invisible que los había guiado hasta allí, se desvaneció en la inmensidad del mar. Ahora, sobre las hamacas, con el sonido del oleaje y las luces de Valencia menguando en el horizonte, la única certeza era que el viaje, a pesar de todo, era perfecto. El regalo para el tío de Javier, una aventura inesperada, estaba a punto de comenzar.

Sobre las cinco y cuarto de la madrugada, la Vulcan de Javier y Lucía desembarcó en el puerto de Ibiza. Aunque el cansancio era palpable, la energía de la isla los incitó a callejear. Aún era de noche, y las calles de la zona vieja de la ciudad estaban solitarias y silenciosas, un contraste radical con la fama de la isla. Con las luces tenues del alumbrado público, el lugar adquiría un aire de misterio y antigüedad, revelando un lado de Ibiza que pocos conocen.

El aire estaba cargado con un aroma a sal y piedra mojada. Se adentraron en las calles empedradas de la Dalt Vila, la ciudad alta, sintiendo en cada paso el peso de la historia. El silencio era casi absoluto, solo roto por el suave resonar de sus propios pasos.

Más abajo, en el puerto deportivo, el silencio era interrumpido únicamente por un sonido fantasmagórico: el crujir y el leve golpeteo de los yates de lujo amarrados, que se mecían al ritmo de la marea, como gigantes dormidos. El movimiento de los pantalanes creaba una melodía de sonidos metálicos que hacía el ambiente más inquietante.

Al fondo, majestuosa y silenciosa, se erguía la Catedral de Ibiza, con sus muros dorados por los focos, vigilando la ciudad desde lo alto. Su imponente figura, en el corazón de la zona vieja, parecía un faro en la noche, guardando secretos ancestrales.

Mientras caminaban, Javier le susurró a Lucía: «¿Sabes por qué este lugar es tan especial? Su historia es una aventura épica. Hace casi 3.000 años, los fenicios fundaron la ciudad, un paraíso estratégico en sus rutas comerciales. La llamaron Ibosim. Luego llegaron los romanos, los árabes…».

«Fue con los árabes, en el siglo X, cuando la ciudad se llamó Yabisah», continuó Javier, con el entusiasmo de un historiador. «Ellos construyeron las primeras murallas, que son la base de esta Dalt Vila. Pero el momento más dramático fue en 1235, cuando los catalanes la conquistaron. ¿Ves esta muralla de Dalt Vila? Es una obra maestra de la arquitectura militar, construida en el siglo XVI para defender a la ciudad de los constantes ataques de piratas otomanos y berberiscos. Por eso sientes que estás en una verdadera fortaleza.»

La historia de Ibiza resonaba en cada rincón, dándole a su soledad nocturna un significado más profundo.

El cansancio, por fin, ganó la batalla. Aún era de noche cuando el sueño los venció, quedando dormidos en una pequeña playa, bajo el apartamento del tío, al suave sonido de las olas.

Al amanecer, la luz del sol los despertó. Con los primeros rayos, llamaron a la madre de Javier, que también estaba allí para el cumpleaños de su hermano. Abrió la puerta con cuidado para no despertar al resto de la familia y así no desvelar la sorpresa. Tomaron un café, se lavaron un poco y se cambiaron de ropa, por fin aliviados de quitarse las botas de moto que habían usado durante casi un día entero.

Ya con ropa de verano, se sintieron renacer. La mañana era espectacular. Con la madre de Javier en la intimidad de la casa, decidieron aprovechar el tiempo. Se dirigieron a la cala, un rincón con aguas cristalinas.

Fue un momento de pura paz. El agua, mucho más caliente que en las playas de Cantabria, era una delicia. El sol de la mañana se reflejaba en el agua y todo a nuestro alrededor brillaba. Estuvieron un buen rato a remojo, disfrutando del calor y la tranquilidad.

Después de un almuerzo ligero Javier y Lucía se retiraron a su hotel para ducharse y echar una siesta antes de la cena familiar.

Por la noche, se reunieron para cenar en un lugar solitario y espectacular. La cena fue deliciosa, una variedad de platos con productos locales hizo las delicias de todos. Fue un día corto pero intenso.

Cuando llegó el momento de la despedida, tuvimos la sensación de que habíamos vivido algo muy especial, algo más que un simple viaje.

La noche pasó sin que se dieran cuenta. Cayeron como ceporros en la cama.

El viaje había sido un torbellino, pero la sorpresa había valido la pena.

La llamativa custom los esperaba. Se subieron en ella, listos para la siguiente etapa de su viaje, sin saber qué les depararía el camino.

El sol ya estaba alto cuando Javier y Lucía regresaron al puerto de Ibiza. El viaje, corto pero intenso, les había dejado el alma llena y el cuerpo rendido.

La Vulcan, descansada en la bodega del ferry, los esperaba para la siguiente etapa de su aventura. Se dirigieron a cubierta, buscando un rincón con para disfrutar del viaje de vuelta.

A medida que el ferry se alejaba de la costa, Javier señaló una silueta imponente que se alzaba sobre el mar.

Era la pequeña isla de Es Vedrá. Su forma, casi triangular, parecía un gigante de piedra que emergía de las profundidades del Mediterráneo.

Pero no era solo una roca; su presencia, silenciosa y magnética, les hizo sentir que estaban ante algo más grande, algo inexplicable.

Mientras se acercaban, Javier no pudo evitar sentir una punzada de misterio. Le contó a Lucía las leyendas más famosas: que era la punta visible de la Atlántida, la base de OVNIS sumergida, la causa de que las brújulas enloquecieran.

Lucía escuchaba fascinada, sintiendo que la energía de la isla los envolvía.

Pero había otra historia, una más antigua y profunda, que Javier había guardado para este momento.

«Dicen que esta isla es la morada de la Diosa Tanit», susurró Javier, con la mirada fija en la silueta de Es Vedrá. «Ella era la diosa principal de los fenicios y cartagineses, la protectora de Ibiza, una diosa de la fertilidad, de la vida, de la luna y del cosmos. Esta isla era su santuario, su templo. La gente cree que su energía es tan poderosa que afecta a todo lo que la rodea. Por eso, muchos sienten una fuerza aquí que no pueden explicar».

Lucía miró a su alrededor. El aire era diferente, más denso, cargado de un poder ancestral. La historia de Tanit le daba un nombre a esa sensación, a esa intuición que había tenido desde el principio del viaje.

Cuando el ferry pasó junto a Es Vedrá, el silencio se adueñó de la cubierta. La inmensa roca, con sus acantilados escarpados, parecía mirarlos directamente. El tiempo, por un instante, pareció detenerse.

De repente, una extraña neblina se levantó del mar, cubriendo la isla. Un canto, dulce y melancólico, comenzó a ascender desde las aguas, envolviéndolos.

No era una melodía de este mundo, sino una armonía que vibraba en lo más profundo de su ser, un llamado irresistible.

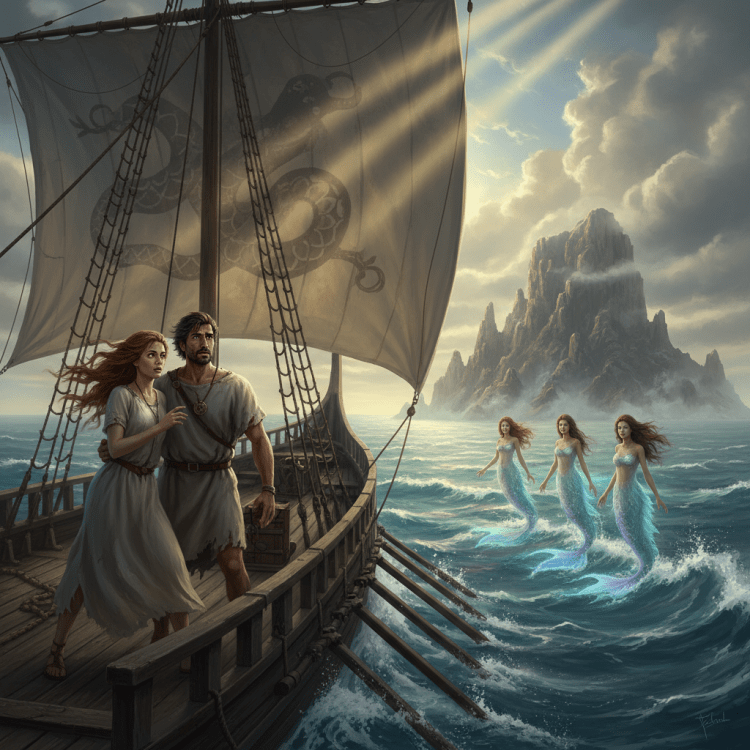

Lucía cerró los ojos y se dejó llevar. Vio a Javier, a su lado, con la mirada perdida en la bruma. Sus rostros se transformaron, sus ropas cambiaron. De repente, ya no estaban en el ferry, sino en una antigua galera, las velas infladas por un viento invisible. El barco se acercaba peligrosamente a Es Vedrá.

Desde las rocas, emergían sutiles figuras, mujeres de belleza sobrenatural, con colas de pez que brillaban con la luz iridiscente de la neblina.

Sus voces eran el origen de aquel canto, una sinfonía que prometía un paraíso de placer y olvido. Sus ojos, profundos como el abismo, los invitaban a lanzarse al mar.

Javier y Lucía, en esta visión compartida, sentían el irresistible deseo de saltar.

El canto de las sirenas se metía en sus huesos, les prometía la paz eterna, la disolución de toda preocupación, el fin de la búsqueda. Pero en lo más hondo de su ser, una pequeña chispa de razón luchaba por no ceder.

Recordaron la historia de Ulises, el héroe astuto que logró resistir, atado al mástil de su barco, para no sucumbir a la seducción.

En la visión, las sirenas se acercaban, sus manos extendidas, sus ojos implorando. El barco se movía sin control, arrastrado por una fuerza invisible hacia los acantilados de Es Vedrá.

Los cantos se hicieron más intensos, casi una súplica. Los dos sintieron una lucha interna, una batalla entre el deseo de dejarse llevar y la necesidad de recordar su propio camino, sus propias aventuras.

De pronto, un grito lejano, como un eco de su propia voz, resonó en la neblina. «¡Recordad! ¡Recordad quienes sois!».

La avería del acelerador de la Vulcan, la lluvia torrencial que los desvió de la Ruta del Silencio, la búsqueda de la sorpresa para el tío de Javier… todos esos momentos, antes caóticos, ahora parecían balizas en su viaje.

El hechizo comenzó a romperse. El canto de las sirenas, aunque seguía siendo hermoso, perdió su poder. Las figuras se desvanecieron lentamente en la neblina, que se disipó tan rápido como había llegado.

Javier y Lucía parpadearon. Volvieron a encontrarse en la cubierta del ferry, con el sol de la mañana brillando sobre sus rostros.

Es Vedrá, de nuevo, era solo una isla en la distancia, pero su aura seguía siendo palpable.

«Javier», susurró Lucía, su voz temblorosa. la avería del acelerador en la Vulcan… los GPS que se volvieron locos… la Ruta del Silencio que nos desvió… ¡todo tiene sentido! Los misterios de la Pirámide, ese lugar de almas olvidadas, nos pusieron en el camino de la Diosa Tanit.

Su energía, su poder, nos han guiado hasta aquí para presenciar esto, para entender que no somos meros viajeros. Somos parte de algo más grande, algo antiguo. Ella nos ha protegido, nos ha guiado, para que no nos perdamos en el canto de las sirenas, como Ulises».

Javier la miró, dándose cuenta de la profundidad de sus palabras.

La serie de contratiempos, que antes parecían simplemente mala suerte, ahora se sentían como un camino predestinado, un peregrinaje espiritual.

El viaje no era solo un recorrido físico; era una peregrinación hacia un destino misterioso, guiados por una energía que solo unos pocos, como ellos, podían sentir.

Los misterios que habían perseguido no estaban en el pasado; estaba en el presente, y los había llevado a las orillas de Es Vedrá, el hogar de la Diosa Tanit, para recordarles su propio poder.

El viaje continuó, pero la perspectiva había cambiado para siempre. Sabían que, a partir de ahora, cada imprevisto, cada desvío, no era solo un contratiempo, sino una señal, una parte del gran misterio que siempre los acompañaría en la carretera.

El ferry atracó en el puerto de Valencia al atardecer, y al bajar la rampa, un golpe de calor denso y pegajoso los recibió. La motocicleta, con su chasis de cromo y su motor caliente, parecía impaciente por volver a la carretera.

El viaje, cargado de misticismo y revelaciones, había dejado a Javier y Lucía con la certeza de que su camino estaba guiado por una fuerza superior. Ahora, esa fuerza parecía dirigirlos a otro lugar lleno de historia y leyenda: Teruel.

La autopista fue un horno, pero el aire cálido no los desanimó.

El viaje transcurrió sin imprevistos, casi como si la Diosa Tanit los hubiera bendecido, alejando todo obstáculo de su camino.

A su llegada a Teruel, la temperatura había bajado lo suficiente para ser agradable. La ciudad, con su arquitectura mudéjar de color ocre y ladrillo, los recibió con una paz que contrastaba con el bullicio de Valencia.

Después de dejar el equipaje en un pequeño hotel céntrico, se dispusieron a explorar el centro histórico bajo la luz tenue de la noche.

El primer destino fue el Monumento del Torico, una diminuta escultura de toro sobre una columna, que se alza en el corazón de la plaza. A la luz de las farolas, la plaza, con sus edificios antiguos y su encanto medieval, parecía el escenario de un cuento.

Recorrieron la Plaza Mayor, silenciosa a esa hora, y se acercaron a la imponente Catedral de Santa María de Mediavilla. Su torre mudéjar, declarada Patrimonio de la Humanidad, se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, contando una historia de siglos. Pero el destino real de su paseo nocturno era la cercana Iglesia de San Pedro.

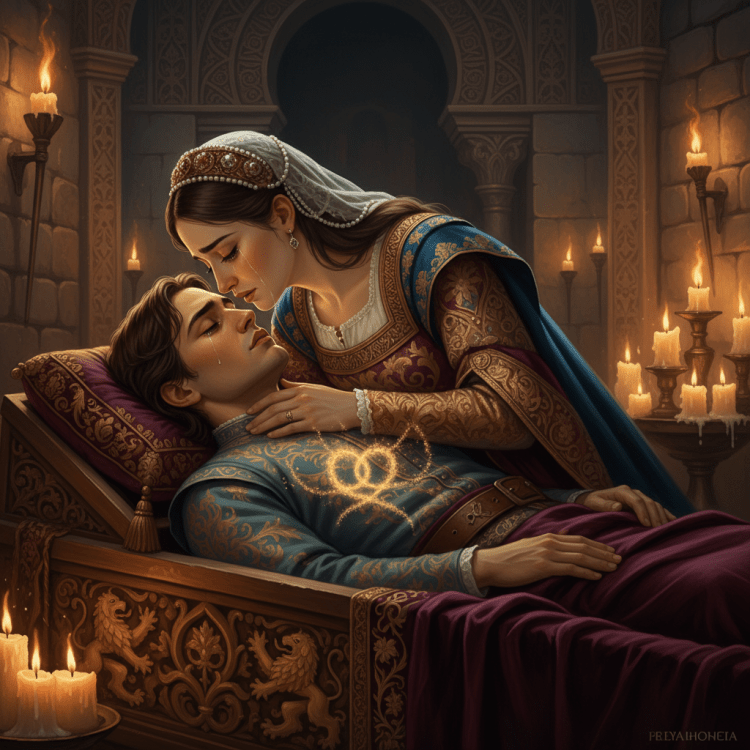

Lucía se detuvo ante la iglesia, sintiendo una extraña solemnidad en el aire. Sabía que allí descansaban los restos de los amantes más famosos de España. Javier tomó su mano y la guió dentro, donde se encontraban los mausoleos de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, conocidos como Los Amantes de Teruel.

Sus estatuas, de alabastro blanco, yacían una junto a la otra, con sus manos sin tocarse, una separación que simbolizaba su trágico destino.

«La historia es muy simple y muy triste», susurró Javier. «En el siglo XIII Diego de Marcilla e Isabel de Segura, ambos de familias poderosas de Teruel, crecieron juntos y se enamoraron. Diego era un joven noble, pero sin fortuna y el padre de Isabel, rechazó la relación por su falta de riquezas. Diego le pidió un plazo de cinco años para ir a la guerra y enriquecerse con la promesa de que Isabel lo esperaría. Diego regresó cuando terminó el plazo, pero Isabel ya estaba casada con un hermano del señor de Albarracín.

Diego consiguió hablar con Isabel y le pidió un último beso. Ella se lo negó y él murió de pena poco después.

Al día siguiente en el funeral de Diego, Isabel se acercó al féretro, le dio el beso que le había negado en vida y murió allí mismo. Se dice que sus almas se reunieron por fin en la muerte».

Lucía se sintió conmovida y recordó vivencias anteriores. La historia de la Pirámide de los Italianos, con los soldados separados de sus familias; el canto de las sirenas, que separó a los marineros de sus vidas en tierra; y ahora los Amantes de Teruel, separados por el destino y la tragedia.

El misterio del viaje comenzaba a tomar una forma más clara.

No se trataba solo de destinos enigmáticos, sino de almas, de historias de amor y pérdida, de vidas que se entrelazaban con la naturaleza y con un destino superior.

La energía que los había guiado por la carretera no era solo para ver lugares, sino para sentir la historia que habitaba en ellos.

Con el eco de la historia de los amantes en sus corazones, Javier y Lucía se dirigieron a su hotel. El cansancio había vuelto, pero el alma se sentía en paz.

En su viaje, habían encontrado algo más que kilómetros; habían encontrado la esencia misma del misterio.

La mañana en Teruel amaneció tranquila y, a pesar del cansancio acumulado, Javier y Lucía se sintieron revitalizados. Habían dormido profundamente, con el eco de la historia de los amantes en sus sueños.

Después de un rápido desayuno, se subieron a la Vulcan. El motor rugió con la familiaridad de un viejo amigo, listo para el tramo final de su aventura.

El camino de vuelta a Cantabria fue largo, pero sorprendentemente apacible.

A diferencia del viaje de ida, no hubo averías misteriosas, ni tormentas imprevistas, ni GPS que enloqueciera. El sol de la mañana los acompañó, y el aire, que antes era abrasador, ahora se sentía como una caricia fresca. La carretera, antes un obstáculo, se convirtió en un lienzo donde recordaban todo lo vivido.

Mientras Javier conducía, su mente viajaba a Albarracín, a la magia de sus calles, a esa tienda de lámparas que parecía un portal a otro mundo. Y por supuesto, a la noche en Ibiza, a la soledad de la Dalt Vila, al crujir metálico de los yates en el puerto, y a esa imponente figura de Es Vedrá que les había revelado el verdadero propósito de su viaje.

Lucía, abrazada a Javier, pensaba en la historia de la Diosa Tanit, la protectora que los había guiado.

Comprendió que la avería del acelerador, la lluvia que los detuvo, incluso la desorientación en el puerto de Valencia, no habían sido contratiempos. Eran un lenguaje, una serie de signos para que ellos, dos viajeros perdidos, encontraran la ruta del misterio. El presagio de la avería, el poder de la Diosa Tanit… todo se unía en un mismo relato.

El viaje, que parecía un simple viaje de vacaciones, había sido un rito de iniciación.

Con el paso de las horas, los paisajes de Castilla y Cantabria comenzaron a hacerse familiares. La brisa del mar, que los había saludado en el puerto de Valencia, ahora era el aire salino de casa.

A medida que se acercaban a Hoznayo, una sensación de paz y satisfacción los invadió. Habían regresado al punto de partida, pero ya no eran los mismos.

Llegaron a casa y bajaron las maletas.

Mientras Javier sacaba el equipaje, Lucía tomó el imán de Albarracín y lo puso en la nevera, junto a otros imanes de sus aventuras pasadas.

La puerta del frigorífico se había convertido en un mapa de su vida, pero este imán, en particular, era diferente. Representaba el viaje que les había mostrado que la aventura no solo se vive en la carretera, sino en la conexión con lo inexplicable.

La historia de Javier y Lucía continuaría, porque sabían que el misterio que los unía y que los guiaba estaba siempre ahí, esperando en el próximo camino, en la próxima curva. Su aventura no había terminado.

Nota: Algunas de las imágenes han sido elaboradas con IA